左義長

1月14日か15日に行われる火祭り。

地方によってとんど・どんど焼き・どんどん焼き・さいとう焼き・ぼっけんぎょう・オンベ焼き・三九郎焼きともよばれます。

九州では鬼火(おにび)・鬼火焚(おんびたき)と

小正月

1月15日。

小正月とは旧暦の正月十五日を指します。

元日を大正月と呼ぶのに対して、十五日は小正月といいます。

旧暦(太陽太陰暦)では、1年の最初の満月の日、一月

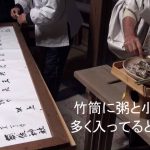

粥占神事

1月15日。

この日の前後に、粥を用いた占いの粥占(かゆうら)が各地の神社で行われます。

この占いはその年の農作物の豊凶を見るのが主ですが、自然災害や世相も見る神社もあります。

粥占の方法は大

薮入り

1月16日。

商家の奉公人や嫁などが、年に2度(1月16日と7月16日)に奉公先や嫁ぎ先から休暇をもらって、親元に帰ること。

現代、正月と盆に帰省するのはこの習慣の名残です。

この2日は閻魔王

念仏の口開け

1月16日。

新年になって、初めて念仏を唱える日のことです。

後生始め・仏の正月・仏の口明け・鉦起こしともいいます。

正月の神さま(年神さま)は念仏が嫌いなので、12月16

防災とボランティアの日

1月17日。

平成7年(1995年)のこの日の午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災によって、日本で災害時のボランティア活動が社会的に大きく見なおされ、「ボランティア元年」といわれました ...

大寒(だいかん)

二十四節気のうちの一つ。

新暦1月20日頃で、旧暦十二月(丑の月)の中気です。

太陽が黄経300度の点を通過する時を指します。

二十四節気では冬の最後です。

小寒の日に寒の入りして16

二十日正月

1月20日。

正月の行事の終わりになる日で、この日は祝い納めとして仕事を休み、物忌みに入る風習がありました。

武家には、具足に供えた餅を下ろして、手や槌で割って雑煮に入れて食べる「刃柄(はつか)祝い」とい

全国学校給食週間

1月24日から1月30日。

昭和21年(1946年)12月24日、太平洋戦争で一時中断されていた小学校の学校給食が、ララ(Licenced Agency for Relief of Asia アジア救済連盟)物資により試験 ...

文化財防火デー

1月26日。

昭和24年(1949年)のこの日、奈良県の法隆寺金堂から発火し、壁画を焼失しました。

昭和29年(1954年)に法隆寺の修理事業が無事竣工したことを受け、文化財保護の精神をいっそう広めるため

国旗制定記念日

1月27日。

明治3年(1870年)1月27日、太政官布告の商船規則によって「日の丸」が国旗として制定されました。

これを記念して、一般社団法人 国旗協会が定めました。

日の

節分

節分は、立春・立夏・立秋・立冬の前日の季節が移り変わるときにそれぞれ置かれています。

しかし一般的には、とくに立春の前日の、新暦2月3日か4日をさします。

旧暦では立春で年があらたまるこ

立春(りっしゅん)

二十四節気のうちの一つ。

新暦2月4日頃(節分の翌日)で、旧暦正月(寅の月)の正節です。

太陽が黄経315度の点を通過する時を指します。

旧暦では、この日が1年の始まりの日とされました

針供養

2月8日。

折れたり錆びたりして傷んだ針を供養して、技能の向上を祈る行事。

2月8日の事始めの日に行なうところが多いですが、12月8日の事納めに行なう地方もあります。

江戸時代初期、この日は女

初午

2月最初の午の日のこと。

全国の稲荷神社の総本宮の、京都の伏見稲荷大社の神さまが背後の稲荷山に降臨されたのが、和銅4年(711年)の2月の午の日だったことにちなみます。

紀貫之の歌集